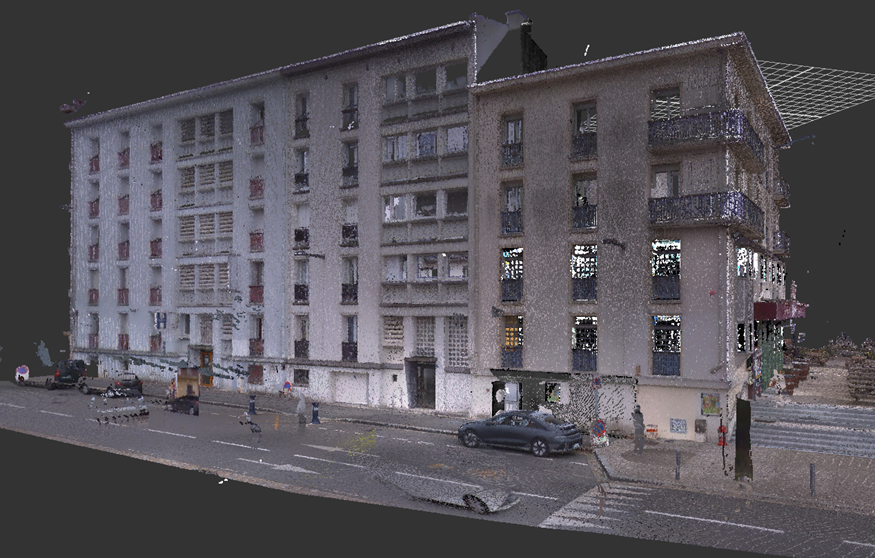

Explorer un bâtiment pour en obtenir une copie numérique sous forme de nuage de points 3D n’est plus réservé aux laboratoires ou aux grandes entreprises. Désormais, la génération de nuages de points s’invite dans tous les projets où la précision et la modélisation 3D sont recherchées, que ce soit pour le patrimoine architectural ou le suivi de chantier. Savoir comment réussir un relevé 3D efficace devient donc essentiel pour capter l’existant et créer des fichiers numériques exploitables, utiles aussi bien à la rénovation qu’à la conservation.

L’utilisation du nuage de points 3D pour documenter un bâtiment représente une étape clé pour réaliser des analyses précises ou préparer une modélisation 3D fiable. Contrairement aux méthodes traditionnelles de relevé manuel, ces solutions permettent d’obtenir une grande quantité d’informations en peu de temps, tout en limitant les risques d’erreur humaine.

Les points collectés forment une base de données exhaustive sur la géométrie réelle du bâtiment. Cela facilite la collaboration entre les acteurs et accélère des étapes comme le recalage des nuages de points ou la création de plans détaillés et de maquettes BIM. Ces éléments servent ensuite à simuler des scénarios de rénovation ou de maintenance, rendant la numérisation 3D incontournable pour tout projet sérieux.

Il existe plusieurs techniques éprouvées pour générer un nuage de points d’un bâtiment. Chaque méthode offre ses avantages selon l’objectif, l’environnement ou le niveau de détail souhaité. Les outils comme le scanner laser, la photogrammétrie ou la technologie lidar se distinguent par leurs spécificités et leur champ d’application.

Combiner ces méthodes permet parfois de récolter davantage de données ou de garantir la restitution fidèle des détails architecturaux. Revenir sur les principales technologies disponibles aide à mieux orienter son choix et à anticiper les besoins de post-traitement liés à la numérisation 3D.

Le scanner laser constitue la référence pour qui souhaite effectuer un relevé 3D précis. Cet appareil projette un faisceau laser qui balaie les surfaces et mesure la distance à chaque point touché. Grâce à cette technique, il est possible de capturer des millions de points en quelques minutes, générant ainsi un nuage de points dense et particulièrement fidèle.

La rapidité d’acquisition, associée à la capacité de couvrir de grands volumes et d’intégrer directement la couleur grâce à une caméra embarquée, place le scanner laser en tête lorsqu’exactitude et efficacité sont requises. Selon la taille ou la complexité du bâtiment, plusieurs positions de scan seront nécessaires, impliquant un recalage des nuages de points lors du traitement des données.

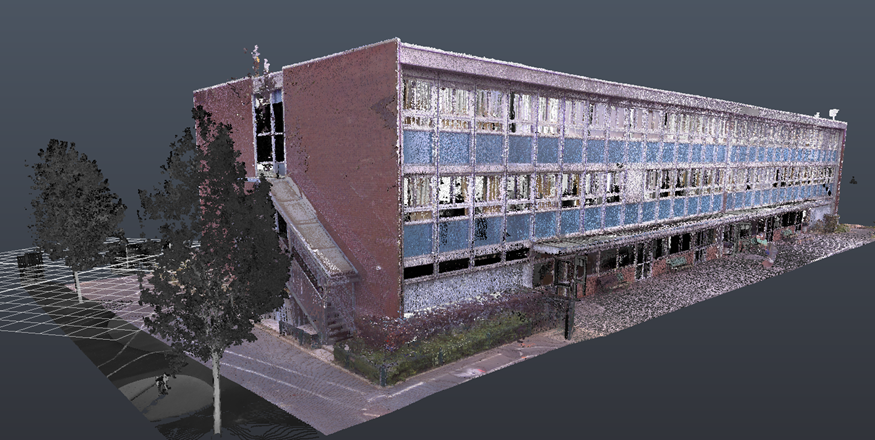

La photogrammétrie repose sur l’exploitation de photographies prises depuis différents angles autour du bâtiment. En analysant le recouvrement et les correspondances entre ces images, un logiciel spécialisé reconstruit la forme tridimensionnelle sous forme de nuage de points 3D.

Ce procédé convient particulièrement lorsque l’accès à l’intérieur du site est limité ou si l’on souhaite compléter des zones inaccessibles au scanner laser. Facile à mettre en œuvre avec un simple appareil photo ou drone, la photogrammétrie trouve sa place lors d’interventions rapides ou pour le relevé 3D de façades étendues.

Le lidar combine lumière pulsée et calcul instantané de distance pour cartographier efficacement l’enveloppe d’un bâtiment. Cette technique connaît un réel essor pour la génération de nuages de points 3D, surtout lorsque la collecte doit s’opérer en extérieur, sur de vastes ensembles ou dans des environnements complexes où la vitesse compte.

Embarqué sur un véhicule terrestre, aérien ou sur un drone, le lidar complète souvent d’autres méthodes afin de densifier le nuage de points ou de détecter les moindres détails, notamment sur les toitures ou dans des zones boisées entourant un bâtiment.

Réaliser le nuage de points d’un bâtiment demande méthode et organisation. Chaque intervention a ses particularités, mais certaines phases rythment systématiquement la numérisation 3D d’une structure. Pour sécuriser le projet et obtenir un modèle exploitable, respecter ces étapes reste primordial.

Dès la préparation jusqu’à l’exploitation des résultats, l’attention portée à chaque phase évite retards ou défauts de qualité. Une bonne planification permet surtout d’exploiter pleinement les données lors du recalage des nuages de points ou lors de la modélisation 3D ultérieure.

En voici les différentes étapes :

Assembler correctement plusieurs acquisitions issues d’un ou plusieurs instruments détermine la qualité finale du relevé. Le recalage des nuages de points, qui vise à fusionner différentes stations de scan, nécessite de placer des cibles ou de repérer des points communs identifiables sur chaque scan.

Des logiciels spécialisés facilitent ce processus, en proposant des algorithmes avancés pour corriger les écarts ou homogénéiser la densité du nuage. Plus la prise de vue initiale est réfléchie, plus cette opération se déroule sans accroc ni pertes d’informations importantes pour la numérisation 3D.

Le format de fichier las s’impose généralement comme standard pour transmettre ou stocker les nuages de points issus des relevés 3D. Ce format conserve toutes les coordonnées X, Y, Z pour chaque point, en y associant parfois des informations supplémentaires comme la couleur ou l’intensité du retour laser.

L’intérêt de ce format réside dans sa compatibilité avec de nombreux logiciels spécialisés en modélisation 3D ou gestion du patrimoine. Faciliter l’export, le partage et la prévisualisation des résultats garantit de pouvoir réutiliser les données sur différents projets ou plateformes sans soucis d’interopérabilité.

Un contrôle approfondi du nuage de points après recalage permet d’éviter toute anomalie lors de la conversion en modèle 3D complet. Des outils de comparaison entre plusieurs jeux de données ou avec les plans existants mettent en évidence les éventuels vides ou duplications résultant d’un mauvais alignement.

Plus le travail de vérification et de correction est poussé, plus la modélisation 3D sera précise. L’utilisateur pourra alors bâtir un modèle solide, capable d’alimenter des applications d’entretien, de simulation structurelle ou de documentation patrimoniale.

Les usages des nuages de points générés lors de relevés 3D ne se limitent pas à la documentation. Une fois numérisée, la structure du bâtiment alimente différents métiers, qu’il s’agisse de génie civil, d’architecture ou d’urbanisme.

Divers intervenants puisent dans le nuage de points pour :